L'été 2023, globalement chaud et parfois bien pluvieux au nord, a été caractérisé par un démarrage significatif de l'activité orageuse en début de saison. L'activité a ensuite graduellement décliné tout au long de la saison. Bilan complet.

Des orages plus fréquents du sud-ouest au Jura

L'été 2023, quatrième plus chaud jamais observé a été très irrégulier sur le front des orages. En effet, après un début de saison particulièrement orageux en juin, l'activité a décru de manière régulière en juillet puis encore davantage en août. Le pic d'activité de la saison estivale en 2023 s'est donc opéré en juin.

Au total, 82 jours d'orage ont été enregistrés, soit une valeur donc légèrement supérieure à la moyenne d'environ 3 jours (moyenne estivale à 79 jours). 89% des journées estivales ont été orageuses sur le territoire français.

Les orages ont donc été fréquents et parfois forts au début de l'été, particulièrement en juin avec une récurrence d'orages peu organisés, souvent très pluvieux et grêligènes assez marquée. Il s'agit du mois de juin le plus orageux depuis 2009 avec un indicateur de sévérité orageuse de ce mois proche de 10, soit une valeur remarquable, la deuxième plus élevée derrière mai 2018. Il faut noter que l'ISO relevé en juin 2023 se place juste devant le score de juin 2022, déjà très orageux également.

Un peu comme l'été dernier, cette activité convective soutenue a marqué le pas en juillet avec un indicateur de sévérité orageuse quasiment divisé par deux. Ce fut encore plus le cas en août avec à nouveau un ISO divisé par deux par rapport à juillet et donc par quatre par rapport à juin.

On observe sur le graphique ci-dessous l'évolution des indicateurs de sévérité orageuse quotidiens, qui combinent fréquence et sévérité des orages.

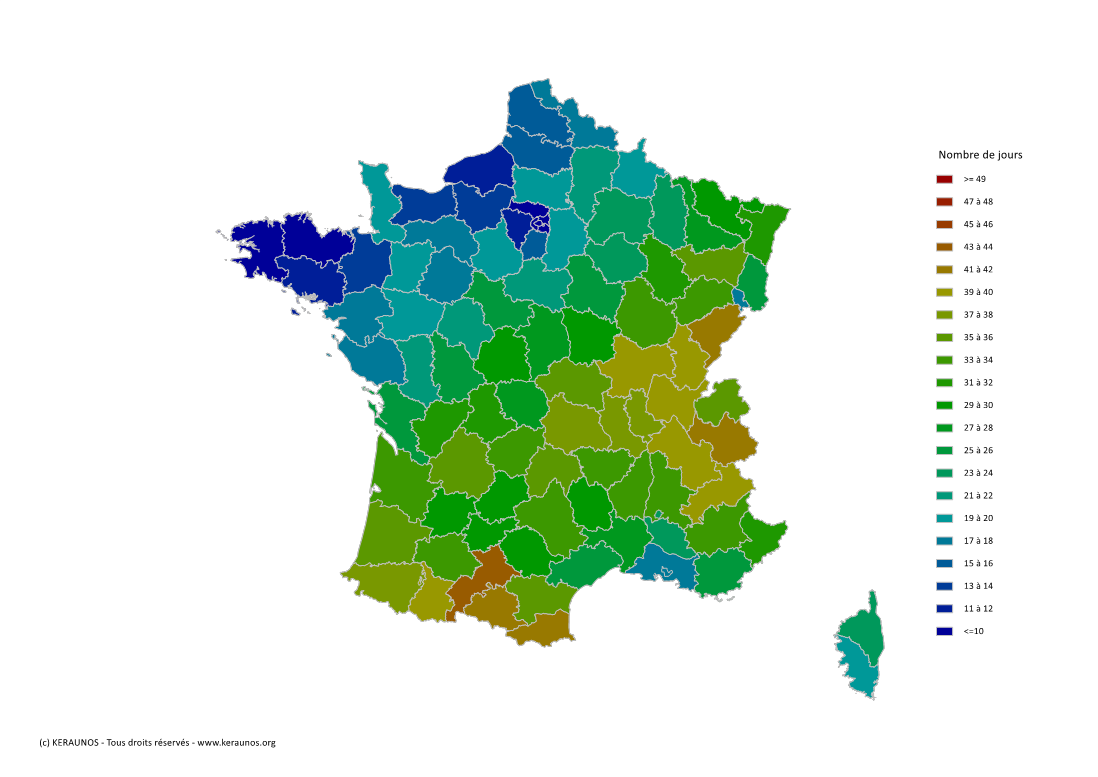

D'une manière relativement classique en cette saison, on rencontre un nombre maximal de jours avec orage près des reliefs, tandis qu'une activité orageuse plus faible est constatée en allant vers les plaines.

Une fois n'est pas coutume, c'est la Haute-Garonne qui a relevé le nombre de jours d'orage le plus élevé de la saison avec 43 jours. Viennent ensuite l'Ariège, le Doubs, les Pyrénées-Orientales et la Savoie avec 41 jours et suivent enfin l'Ain avec 39 jours, les Hautes-Alpes, l'Isère, le Jura, les Hautes-Pyrénées et la Saône-et-Loire avec 38 jours.

Tout comme l'été passé, la climatologie est contre-dite par cet été 2023. En effet, le sud des Alpes, habituellement davantage soumis aux orages, n'enregistre que 31 à 33 jours entre Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes, ce qui représente un score très faible et d'ailleurs au niveau des records bas pour un été.

A l'inverse, un tiers des départements de métropole relève moins de 30 jours d'orage sur l'été. Ils sont très globalement situés sur le nord du pays, davantage exposé à des flux continentaux très secs et peu propices aux orages ou à des régimes océaniques peu propices également.

Si l'on confronte ces données à la moyenne 2009-2022, on remarque que la fréquence des orages cet été présente une anomalie peu marquée à l'échelle nationale (+3 jours).

On observe à l'échelle départementale des disparités. Un très fort excédent est à noter du sud-ouest au Jura avec une anomalie de +6 à +12 jours d'orage par rapport à la moyenne. De part et d'autre de cet axe, sur le tiers nord d'une part et sur le sud-est d'autre part, les déficits sont parfois nets et atteignant 12 jours sur les Alpes-Maritimes.

Les régions situées entre le sud-ouest et les massifs de l'est ont été davantage concernées par des phénomènes intenses sous les orages. Outre la grêle, bien plus fréquente en juillet, qui comptabilise à lui seul près de la moitié des fortes chutes de la saison, les rafales de vent violentes ont également ponctué ce trimestre sur ce même axe.

On retiendra de cet été les fréquents orages de grêle qui ont touché le sud du pays en première quinzaine de juin. Durant cette période, les chutes de grêle n'ont que rarement été fortes, et ne sont donc pas mentionnées sur la carte ci-après à gauche.

Le 19 juin, un QLCS avec LEWP a balayé le nord du pays, avec tornade isolée et rafales de vent fréquemment fortes. Le lendemain, l'axe pays basque/Jura est concerné par des orages localement violents.

En juillet, la violente dégradation du 11 puis les violentes chutes de grêle du lendemain marquent le mois.

En août, la fin du mois est marquée par une dégradation orageuse marquée mais rarement violente, après l'épisode caniculaire tardif exceptionnel.

Au total sur l'été, plus de 3000 fortes chutes de grêle ont été relevées, dont une grande majorité d'entre elles sur le centre-est de la France. Au niveau des rafales (micro ou macrorafales), ce sont plus de 400 occurrences enregistrées, dont un bon nombre de macrorafales (en rose sur la carte ci-dessous à droite).

Un été fortement instable, sauf dans le Nord

A échelle nationale, l'été 2023 a présenté une instabilité excédentaire, avec une MUCAPE supérieure de 35% à la normale 1991-2020. Il est d'ailleurs assez voisin de l'été précédent (2022), qui présentait déjà une instabilité excédentaire, ainsi qu'un dégradé décroissant du sud vers le nord.

Ce dégradé sud-nord s'est répété cet été, avec une instabilité excédentaire tout l'été dans le quart sud-ouest du pays, en juin et juillet dans le quart sud-est, et seulement en août sur les deux tiers de la moitié nord. En somme, seuls les départements les plus septentrionaux ont observé une instabilité déficitaire durant tout l'été, comme en 2022.

Les journées les plus instables de l'été 2022 ont été observées les 11 juillet, 23 août et 24 août.

Quels types de temps ont dominé durant cet été ?

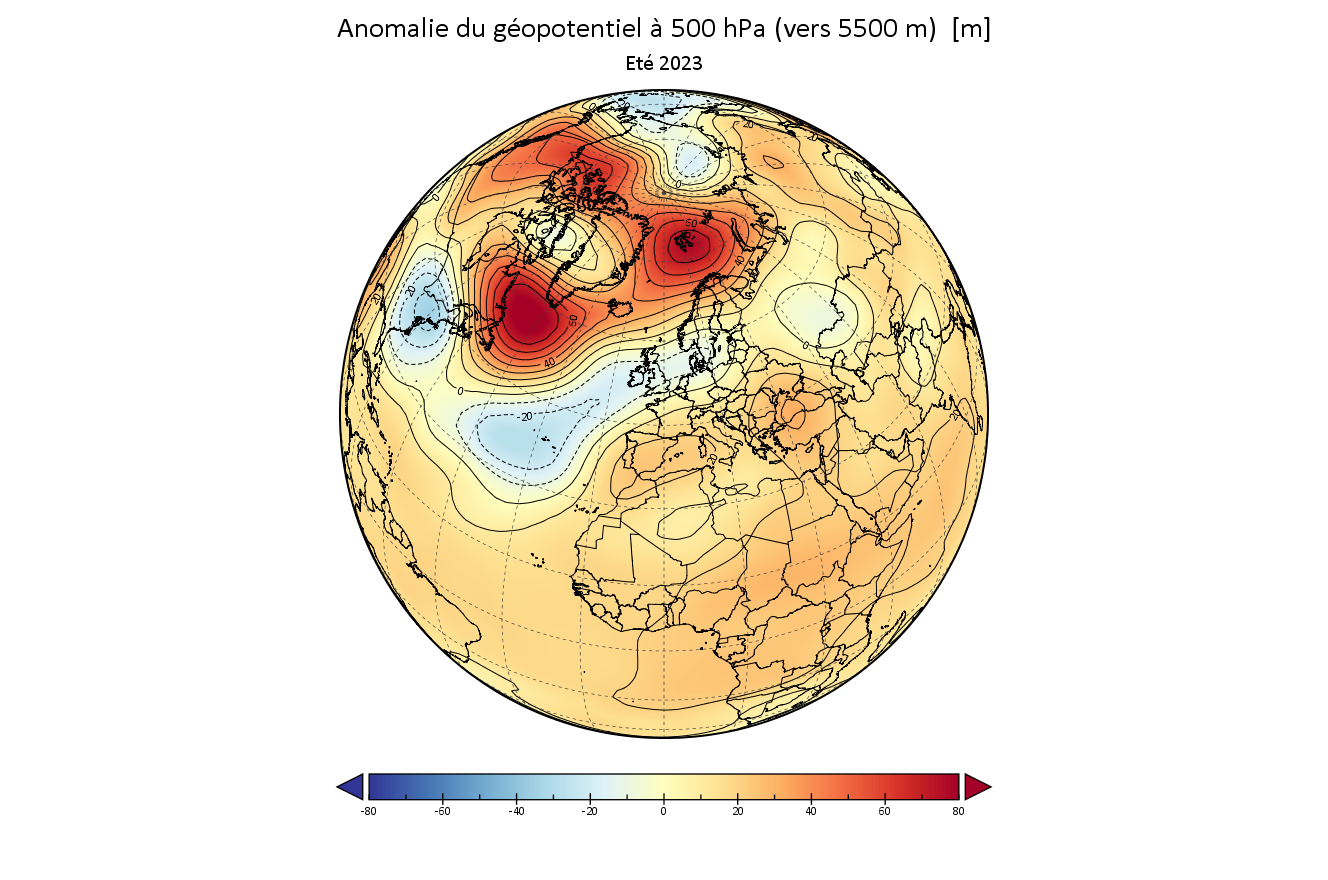

La pression atmosphérique a été un peu plus basse que la normale sur une grande partie de l'ouest et du nord-est de l'Europe durant cet été 2023, France incluse, en périphérie d'une anomalie basse calée à proximité des Açores et étendue jusqu'aux îles britanniques. Dans le même temps, les champs de pression se sont révélés plus élevés que la normale de l'Islande au Groenland. Dans ce type de configuration, le flux perturbé Atlantique est généralement moribond, ce qui entraîne en France des périodes durables de chaleur et/ou de sécheresse, faute d'un flux océanique suffisamment puissant pour chasser régulièrement les remontées d'air saharien depuis le nord de l'Afrique.

En altitude, on note une configuration assez voisine, dominée par la présence de hauts géopotentiels répétés aux latitudes très élevées (Canada - Groenland - Islande - Svalbard), avec à l'inverse des bas géopotentiels plus fréquents qu'à l'accoutumée aux abords des Açores, et conséquemment des dorsales répétées entre le nord de l'Afrique et la France. Cette configuration explique les occurrences successives de flux de sud très chauds et secs sous des dômes anticycloniques d'altitude entre Maghreb et France.

Logiquement, cette situation a généré une anomalie chaude marquée sur une grande partie de l'Europe, avec des maxima entre Andalousie, Corse et sud de la France.